Schützt Fitness vor Krebs? – Sport in Prävention und Therapie von Krebserkrankungen

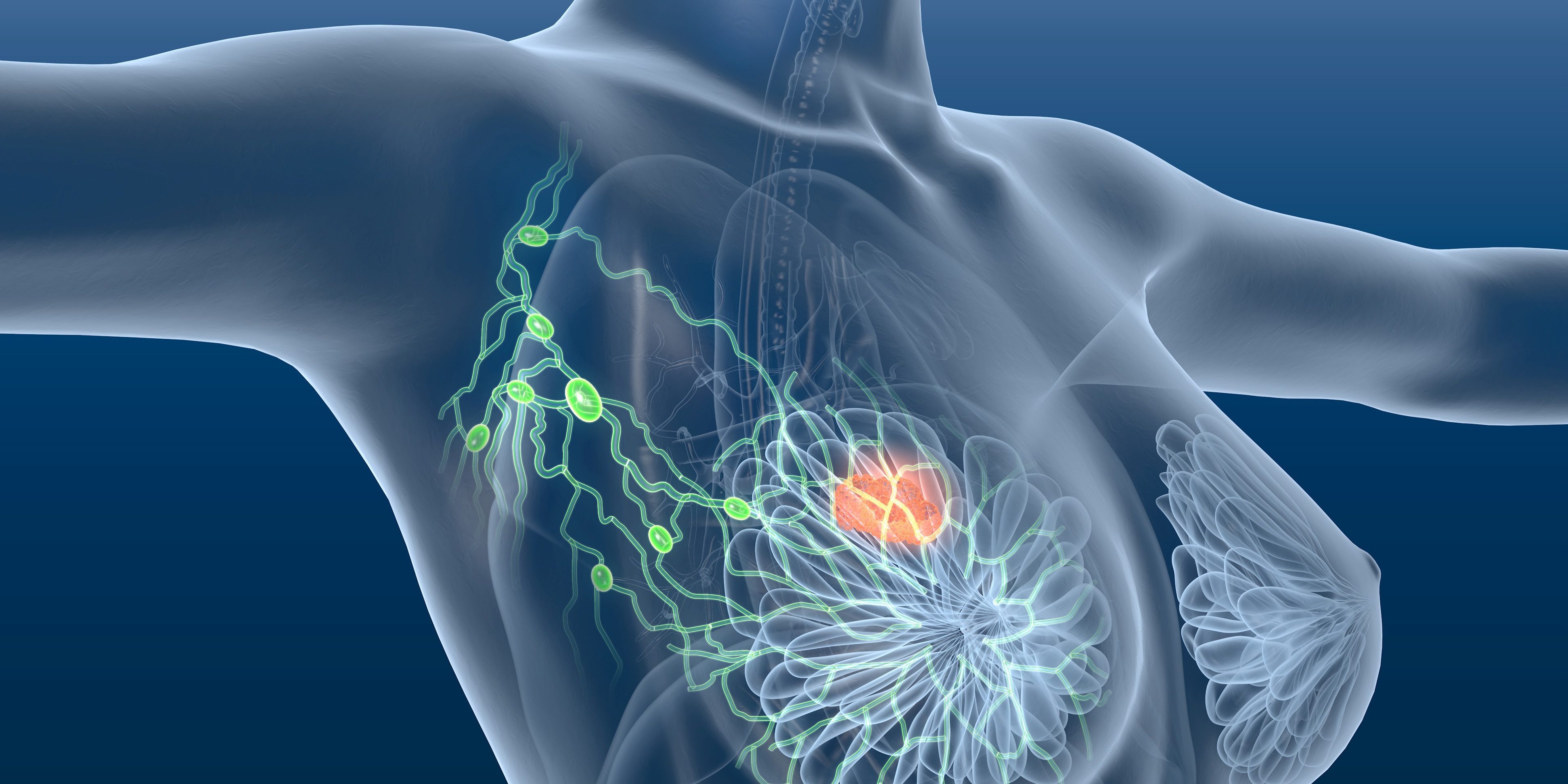

Jedes Jahr erkranken in Deutschland etwa 72 000 Frauen an Brustkrebs, 71 000 Männer an Prostatakrebs und 61 000 Personen an Darmkrebs. Die Behandlungsmethoden werden immer ausgefeilter, das Überleben länger und besser. Dennoch bedeutet jede Krebserkrankung einen beängstigenden Einschnitt im Leben eines Menschen, der mit körperlichen und seelischen Belastungen für den Betroffenen, Angehörige und Freunde einhergeht. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen tragen dazu bei, Krebs möglichst frühzeitig zu erkennen. Doch wäre es nicht noch besser, wenn man seine Entstehung gleich verhindern oder zumindest das Risiko massiv senken könnte? Möglichkeit der Krebsprävention gibt es bereits! Viele Menschen nutzen sie, ohne konkret an Krebsvorsorge zu denken; ein Großteil unserer Gesellschaft verschenkt sie jedoch: körperliche Aktivität und Sport. So könnten jedes Jahr rund 6 000 Frauen postmenopausalem Brustkrebs vorbeugen – wenn sie hinreichend körperlich aktiv wären (2). Insgesamt, das zeigen umfassende Untersuchungen, gehen 15 Prozent der häufigen Tumore auf das Konto von zu wenig körperlicher Aktivität (3)!

Eine aktuelle Publikation beziffert den Effekt von körperlicher Aktivität auf die relative Risikoreduktion bei Darmkrebs auf 25 Prozent (1), und auch für Brustkrebs (prä- und postmenopausal), Prostatakrebs und andere Krebsarten vermindern sich die relativen Risiken um 20 bis 30 Prozent (z. B. 4). Grundlage für diese Berechnungen sind die Empfehlungen der WHO von mindestens 150 Minuten Bewegung pro Woche mit mindestens moderater Intensität. Da es offenbar eine Dosis-Wirkung-Beziehung gibt, gilt bis zu einer gewissen Grenze: »je mehr, desto besser«.

Inflammation als Grundlage vieler Erkrankungen

Dass Sport und körperliche Aktivität in der Primärprävention eine viel bedeutendere Rolle spielen sollte, ist also eindeutig belegt worden. Inzwischen versuchen Forscher auch immer tiefere Einblicke in die Mechanismen zu erlangen, mit denen Bewegung das Krebsrisiko oder sogar das Tumorgeschehen beeinflusst. Man weiß inzwischen, dass Fettgewebe eine entscheidende Quelle chronischer Inflammation darstellt. Im Fettgewebe ansässige Immunzellen (Makrophagen) werden durch übermäßige Nahrungszufuhr zur Differenzierung zu entzündungsfördernden Makrophagen angeregt.

Diese locken weitere Immunzellen an, die stimuliert werden und im Sinne eines Verstärkers den Entzündungsreiz auf den gesamten Organismus übertragen können. Eine systemische und chronische Entzündung stellt einen potenten Risikofaktor für die Entstehung von Tumorerkrankungen, aber auch für Diabetes oder neurodegenerative Erkrankungen dar. Eine Reduktion des Fettgewebes bzw. eine Beeinflussung des inflammatorischen Potenzials durch Sport sorgt folglich indirekt dafür, chronische systemische Entzündungen zu verhindern oder zu stoppen.

»Sport entfaltet aber auch eine direkte Wirkung auf das Immunsystem«, erklärt Dr. Dr. Philipp Zimmer, der in der Abteilung Molekulare und zelluläre Sportmedizin an der Deutschen Sporthochschule Köln und am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg forscht. »Jede sportliche Aktivität – je intensiver sie ist, desto stärker – setzt während und kurz nach der Aktivität einen Entzündungsreiz. Der Körper des Sportlers reagiert darauf mit in Anzahl und Funktionalität hochregulierten regulatorischen, antiinflammatorischen T-Zellen. Ausdauerathleten haben besonders viele regulatorische T-Zellen.

Ist Ausdauertraining folglich das Mittel der Wahl? »Nicht nur«, sagt Prof. Dr. Karen Steindorf, Leiterin der Abteilung für Bewegung, Präventionsforschung und Krebs am Deutschen Krebsforschungszentrum und am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) in Heidelberg: »Die Muskulatur ist ebenfalls an der Herstellung antiinflammatorischer Faktoren beteiligt und sollte durch kräftigende Übungen mindestens zweimal pro Woche gefordert werden. Zudem unterstützt Muskeltraining ein günstiges Verhältnis von Fett- und Muskelmasse und verringert die entzündlichen Stimuli aus dem Fettgewebe.«

Nächste Seite: Sport aktiviert körpereigene Tumorabwehr | Bessere Therapieadhärenz, bessere Prognose, geringeres Rezidivrisiko | Bei Fatigue hilft nur Sport | Weiterführende Informationen

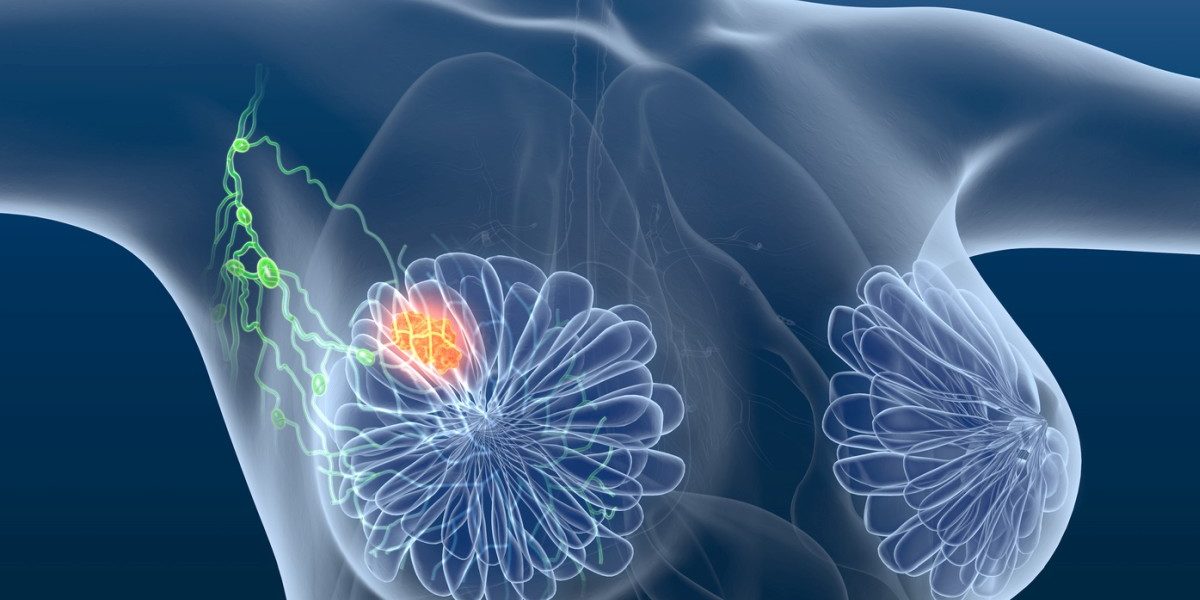

Sport aktiviert körpereigene Tumorabwehr

Das menschliche Immunsystem besitzt Strategien, um Tumorzellen zu erkennen und auszuschalten. Im Rahmen der unspezifischen Immunabwehr sind das natürliche Killerzellen, bei der spezifischen Immunabwehr die cytotoxischen T-Zellen. Dr. Zimmer untersucht den Einfluss von Sport auf die körpereigene Tumorabwehr: »Obwohl die Datenlage noch heterogen ist, gehen wir heute davon aus, dass durch Sport die Cytotoxizität der Immunzellen zunimmt. Sie werden quasi ‚scharf gestellt’ und erkennen entartete Zellen besser. Als gesichert gilt, dass Sport diese Zellen mobilisiert.«

Eine Studie an Mäusen zeigte eindrucksvoll den Einfluss von Sport auf das Tumorgeschehen (5). In Mäusen, die vier Wochen, bevor sie Tumorzellen eingesetzt bekamen, im Laufrad rennen durften, war das Tumorwachstum um 61 Prozent geringer als bei Mäusen ohne Bewegung. In einem anderen Modell entwickelten sich Tumore bei den Laufrad-Mäusen nur bei 31 Prozent (75 Prozent der nicht laufenden Mäuse) und waren außerdem um 58 Prozent kleiner als bei der Kontrollgruppe. Festgestellt wurde unter anderem, dass mehr natürliche Killerzellen im Tumorgewebe anzutreffen waren.

Bessere Therapieadhärenz, bessere Prognose, geringeres Rezidivrisiko

Folglich ist Sport nicht nur vorbeugend von Bedeutung, sondern auch während einer Krebserkrankung und der Therapie. »Aus Beobachtungsstudien mit Brust- und Darmkrebspatienten weiß man, dass körperliche Aktivität auch nach einer Krebsdiagnose mit einem besseren Überleben einer Krebserkrankung verbunden ist«, erklärt Prof. Steindorf. Die krebsspezifische Mortalität reduziert sich durch Sport sogar um 25 bis 40 Prozent (6). Aus klinischer Sicht ist mindestens genauso wichtig, dass Beobachtungsstudien auch darauf hindeuten, dass aktive Menschen ein geringeres Risiko für das Fortschreiten der Erkrankung und einen Rückfall haben.

Ein Erklärungsansatz ist, dass fitte Patienten die Primärbehandlung, beispielsweise eine zwölfwöchige Chemotherapie, besser vertragen, weniger unter den Nebenwirkungen leiden und daher seltener das Therapieregime (Häufigkeit, Dosis, Zytostatika) geändert oder die Therapie sogar abgebrochen werden muss. Das erhöht die Wirksamkeit der Behandlung. In Tierexperimenten konnte man beobachten, dass der Blutfluss bei »sportlichen« Mäusen verbessert ist und Chemotherapeutika besser zum Tumor gelangen.

Bei Fatigue hilft nur Sport

Für Patienten steht vor allem die Lebensqualität im Vordergrund. 60 bis 80 Prozent der Krebspatienten leiden unter Fatigue, einer Nebenwirkung der Behandlung, die durch völlige körperliche, emotionale und/oder geistige Erschöpfung, fehlenden Antrieb, anhaltende Müdigkeit und Kraftlosigkeit gekennzeichnet und die sich durch Schlaf und Erholung nicht bessern lässt. »Das einzige, das sofort hilft und Linderung schafft, ist körperliche Aktivität. Darum sollten Krebspatienten so früh wie möglich aktiv sein, damit eine Fatigue möglichst gar nicht entsteht«, erklärt Prof. Dr. Friederike Rosenberger, AG Onkologische Sport- und Bewegungstherapie am NCT Heidelberg. Auch die Polyneuropathie, eine Nervenschädigung an Händen und Füßen mit Gefühlsstörungen, Gleichgewichtsstörungen und erhöhtem Sturzrisiko, ist eine häufige Nebenwirkung der Tumortherapie. Durch sensomotorisches Training können die Symptome gelindert und das Gleichgewicht verbessert werden.

Je nach Beschwerdebild, Status der Therapie, körperlichem Zustand und den Vorlieben des Patienten bietet das NCT verschiedenste Trainingsmöglichkeiten an. »Das beginnt bei sehr engmaschig kontrolliertem Training für Patienten mit Wirbelsäulenmetastasen und geht bis zu Beckenbodengymnastik für Patienten mit Harninkontinenz, Krafttraining zum Muskelaufbau bis hin zu Rudern auf dem Neckar.

Die Bandbreite reicht von sehr wenig eingeschränkten Patienten bis zu Patienten mit hohem Betreuungsbedarf«, erläutert die Spezialistin. Darum ist eine detaillierte Eingangsuntersuchung und individuelle Beratung wichtig: Befindet sich die Patientin oder der Patient in der Phase vor, während oder nach der Therapie? Welche Beschwerden bestehen? Gibt es Narben, einen Port und/oder einen künstlichen Darmausgang? Soll eine betreute Sporttherapie wohnortnah erfolgen, muss darauf geachtet werden, dass der Trainer oder Therapeut eine Ausbildung für das Training onkologischer Patienten hat.

»Leider haben wir bei Weitem noch keine flächendeckende Versorgung mit Krebssportgruppen oder qualifizierten Angeboten in Fitnessstudios. Auch in weiten Teilen der Ärzteschaft, beim Pflegepersonal und nicht zuletzt bei den Patienten ist das Wissen um den Nutzen und die guten Effekte von Sport noch zu gering«, erklärt Prof. Steindorf. Dabei sind viele Patienten froh, wenn sie die Krebstherapie, die sie stark in die Passivität zwingt, aktiv unterstützen können. Geht es einem Patienten gesundheitlich gut, ist es nicht notwendig, ein spezielles Gruppenprogramm zu besuchen.

»Die Übungen, die in den onkologischen Sportgruppen gemacht werden, sind dann die gleichen wie in anderen Sportprogrammen auch. Sogar die Empfehlungen zu Umfang und Intensität des American College of Sports Medicine sind dieselben wie für Gesunde, wenn es der individuelle Gesundheitszustand erlaubt: mindestens 150 Minuten pro Woche mit mindestens moderater Intensität«, stellt sie heraus. Die Krankenkassen fördern den Krebssport noch nicht umfassend genug, doch erste Pilotprojekte lassen hoffen, dass sich die gute wissenschaftliche Evidenz auch in der Kostenübernahme niederschlagen wird.

■ Hutterer C

Ähnliche Beiträge zum Thema finden Sie weiter unten!

Quellen:

Aleksandrova K. Physical activity, mediating factors and risk of colon cancer: insights into adiposity and circulating biomarkers from the EPIC cohort. Int J Epidemiol. 2017; dyx174. doi:10.1093/ije/dyx174

Barnes BB, Steindorf K, Hein R, Flesch-Janys D, Chang-Claude J. Population attributable risk of invasive postmenopausal breast cancer and breast cancer subtypes for modifiable and non-modifiable risk factors. Cancer Epidemiol. 2011; 35: 345-352. doi:10.1016/j.canep.2010.11.003

Friedenreich CM, Neilson HK, Lynch BM. State of the epidemiological evidence on physical activity and cancer prevention. Eur J Cancer. 2010; 46: 2593-2604. doi:10.1016/j.ejca.2010.07.028

Leitzmann M, Powers H, Anderson AS, Scoccianti C, Berrino F, Boutron-Ruault MC, Cecchini M, Espina C, Key TJ, Norat T, Wiseman M, Romieu I. European Code against Cancer 4th Edition: Physical activity and cancer. Cancer Epidemiol. 2015; 39 Suppl 1: 46-55. doi:10.1016/j.canep.2015.03.009

Pedersen L, Idorn M, Olofsson GH, Lauenborg B, Nookaew I, Hansen RH, Johannesen HH, Becker JC, Pedersen KS, Dethlefsen C, Nielsen J, Gehl J, Pedersen BK, Thor Straten P, Hojman P. Voluntary Running Suppresses Tumor Growth through Epinephrine- and IL-6-Dependent NK Cell Mobilization and Redistribution. Cell Metab. 2016; 23: 554-562. doi:10.1016/j.cmet.2016.01.011

Schmid D, Leitzmann MF. Association between physical activity and mortality among breast cancer and colorectal cancer survivors: a systematic review and meta-analysis. Ann Oncol. 2014; 25: 1293-1311. doi:10.1093/annonc/mdu012