Return-to-Sport nach Verletzungen: Welche Rolle spielt die Psyche?

Ein hartes Foul, ein schwerer Sturz, eine falsche Bewegung – und die Verletzung ist passiert. Zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht unbedingt klar, ob es sich um ein leichtes, mittelschweres oder schweres Trauma handelt, auch wenn Sportler häufig schon eine Ahnung haben. Denn ein Gefühl für den Körper, die eigenen Emotionen und die sich ändernde mentale Verfassung zu entwickeln, gehört quasi zum Anforderungsprofil eines Leistungssportlers. Die Auseinandersetzung mit Wahrnehmungen am und im Körper, Veränderungen zum Vortag und Schmerzen ist im Sport wesentlich und beginnt schon früh in der Laufbahn. Doch bereits jetzt, in den ersten Minuten nach der Verletzung, beginnt ein Prozess, der darüber mitentscheidet, ob und wie schnell ein Athlet nach einer schweren Verletzung in einigen Monaten überhaupt wieder einen Return-to-Sport vollziehen kann oder ob eine Athletin an ihr Leistungsniveau vor der Verletzung anschließen kann. Die medizinische Erstversorgung ist selbstverständlich wichtig. In diesem Text soll es um die häufig weniger beachtete Komponente bei Verletzungen gehen: Die Bedeutung der mental-psychologischen Seite im Kontext schwerer Verletzungen. Denn dass einige Sportler schwere Rückschläge besser wegstecken als andere, liegt nicht allein an einer besseren Therapie und besserer körperlicher Regenerationsfähigkeit.

Einige weitere – vorwiegend psychische – Faktoren sind daran beteiligt, z. B. ob die Verletzung mit oder ohne Gegnereinwirkung, selbst- oder fremdverschuldet aufgetreten ist, ob die Ursache bekannt ist und weitere. Es ist etwas Wahres dran, wenn man hört, dass auch »der Kopf« eine entscheidende Rolle spielt. Die körperliche und psychische Genesung verlaufen nicht immer parallel und so können Athleten physisch schon bereit für den Return-to-Sport sein, psychisch jedoch noch nicht.

Return-to-Sport-Tests – was bedeutet das eigentlich?

Return-to-Sport oder Return-to-Play sind gängige Begriffe. Sie bezeichnen gemeinhin den Zeitraum, den es nach einer Verletzung bis zum Wiedereinstieg in Training oder Wettkampf dauert. Je nach Art und Schwere des Traumas ist dieser Zeitraum unterschiedlich lang. Bei schweren Muskelverletzungen (z. B. Muskelfaser-/Muskelbündelriss Typ III und IV) sind das etwa 60 bis 80 Tage, bei knöchernen Verletzungen (z. B. Stressfrakturen) zwischen 6 und 27 Wochen und bei Läsionen der Sehnen und Bänder (z. B. Kreuzband, Bänder am Sprunggelenk, Achillessehne) je nach Geschlecht und Schweregrad mindestens sechs Monate. Ein Konsensus-Statement aus dem Jahr 2016 gliedert den Zeitraum von der Verletzung bis zum Wettkampfeinsatz in Return-to-Participation, Return-to-Sport und Return-to-Performance (1) und macht damit deutlich, dass in dem Prozess bestimmte Phasen zu unterscheiden sind.

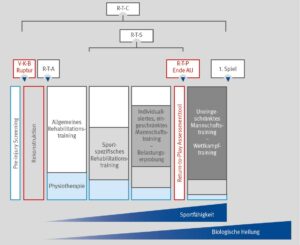

Dr. Christian Puta, Privatdozent am Department of Sports Medicine and Health Promotion der Friedrich-Schiller-Universität Jena, verwendet gerne ein darauf aufbauendes Modell, das die Unfallversicherung VBG (4) nach Biedert et al. (2) am Beispiel einer Ruptur des vorderen Kreuzbandes (V-K-B Ruptur) adaptiert hat:

1. Return-to-Activity (RTA): Übergang von der klinischen Versorgung in das allgemeine Rehabilitationstraining

2. Return-to-Sport (RTS): Zeitraum zwischen Aufnahme des sportartspezifischen Rehatrainings (im Idealfall an das Anforderungsprofil der Sportart angepasst) und bis zum individualisierten Training mit dem Team

3. Return-to-Play (RTP): Zeitpunkt, an dem das individualisierte, eingeschränkte Mannschaftstraining in die uneingeschränkte Teilnahme am Mannschafts-/Wettkampftraining übergeht. Bei Profis: Ende der Arbeitsunfähigkeit

4. Return-to-Competition (RTC): gesamter Reintegrationsprozess bis zum ersten Wettkampfeinsatz

»Die Einteilung in unterschiedliche Phasen ist wichtig, um auch für den Sportler den Prozess greifbar zu machen und die lange Rehadauer in überschaubare Abschnitte zu gliedern«, sagt Dr. Puta. Der in seiner Gesamtheit häufig als »Return-to-Sport« bezeichnete Ablauf wird unterstützt durch physische Tests, die zu den einzelnen Zeitpunkten durchgeführt werden und bei Erreichen den Wechsel in die nächste Stufe und zuletzt die Freigabe zur Wettkampfteilnahme anzeigen. »Allerdings«, so Puta weiter, »ist die psychologisch-mentale Komponente in dieser Prozessdefinition vernachlässigt.« Dass bei länger andauernden Verletzungen die psychische Beanspruchung zunimmt, ist bekannt. Ängste, u. a. vor erneuter Verletzung, Verunsicherung bezüglich der weiteren Sportkarriere, Gefühle der sozialen Isolation, weil der Kontakt zu Teammitgliedern und Trainern wegfällt und plötzlich der Tagesrhythmus gestört ist, verringertes Selbstbewusstsein sowie verminderte Selbstwirksamkeitsüberzeugung sind typische Reaktionen bei verletzten Athleten.

Dass diese Ängste berechtigt sind, haben Studien gezeigt. Werden die Sorgen und Ängste von Sportlern, beispielsweise vor einer Wiederverletzung, nicht ernst genommen und adressiert, kann dies die Rehabilitation verzögern und eine Rückkehr zur maximalen Leistung verlängern oder in einigen Fällen sogar unmöglich machen (3, 7). »Grundsätzlich sollten Sportler in dieser Situation nicht allein gelassen werden. Sie brauchen so früh wie möglich soziale Unterstützung und müssen sich von Trainern und Kollegen noch ‚gesehen‘ fühlen. Das hat auch Auswirkungen auf den physischen Heilungsprozess und die Wiederverletzungsgefahr. Denn wenn die Überzeugung fehlt, einerseits fester Teil des Teams zu sein und andererseits in jeder Situation adäquat reagieren zu können, ist man nicht hundertprozentig fokussiert«, erklärt Prof. Dr. Michael Kellmann, Leiter des Lehr- und Forschungsbereichs Sportpsychologie an der Ruhr-Universität Bochum.

Doch wie der Kopf im Laufe der Rehabilitation agiert, kann schon direkt nach der Verletzung beeinflusst werden. »Wenn jemand unbedacht sagt, ‚das sieht aber schlimm aus‘, dann ist möglicherweise ein Trigger gesetzt, der schwer wieder aus dem Kopf zu kriegen ist«, sagt Prof. Kellmann. Emotionale und kognitive Prozesse sowie Ergebniserwartungen können also gravierende Auswirkungen auf die akute und chronische Schmerzverarbeitung haben (6). Dr. Puta bestätigt dies ebenfalls: »Es spielt eine große Rolle, ob und wie sich direkt nach einer Verletzung jemand um den Betroffenen kümmert und wie in dieser kritischen Situation kommuniziert wird. Sensorischer Input und schmerzbezogene Hinweise sind Trigger schmerzbezogener Erwartungen. Diese prägen den Return-to-Sport-Prozess in allen Phasen«.